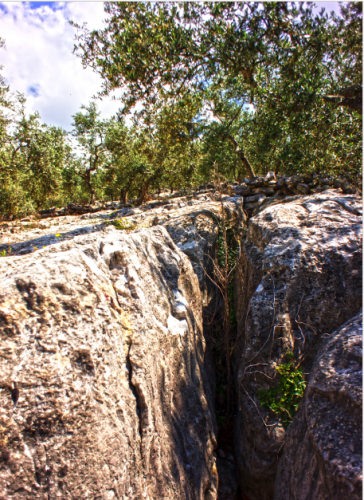

Un paesaggio millenario modellato dalla pietra e dall’olivo.

XV Edizione del Palio delle Quattro Porte: partecipazione e spirito di comunità

4 Settembre 2023

Il paesaggio di Vallecorsa tra neorealismo letterario e cinematografico

17 Ottobre 2023Un paesaggio millenario modellato dalla pietra e dall’olivo.

Il valore caratteristico del paesaggio di Vallecorsa è certificato da due importanti riconoscimenti, nazionali e internazionali.

Nel 2017, con la firma del decreto n. 12869 del 2 maggio 2017, i suggestivi oliveti terrazzati di Vallecorsa sono stati il primo paesaggio olivetato ad entrare nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali del Mipaaf. Nella motivazione dell’iscrizione, allegata al decreto di riconoscimento, si sottolinea che “gli Oliveti terrazzati di Vallecorsa costituiscono un paesaggio rurale di interesse storico tra i più significativi nel panorama dell’olivicoltura, la cui presenza è attestata dagli Statuti concessi dalla famiglia Caetani nel 1327 e rimasti in vigore nei secoli successivi.”

Nel 2018, a Port Louis, Repubblica di Mauritius, il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riunito da lunedì 26 novembre a sabato 1dicembre 2018 per la sua tredicesima sessione, ha iscritto l’Arte dei muretti a secco nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Nelle motivazioni dell’iscrizione si evidenzia che “(I muretti a secco) svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di frane, inondazioni e valanghe e nella lotta contro l’erosione e la desertificazione del territorio, migliorando la biodiversità e creando condizioni microclimatiche adeguate all’agricoltura. I portatori e i professionisti includono le comunità rurali in cui l’elemento è profondamente radicato, nonché i professionisti nel settore delle costruzioni. Le strutture in pietra a secco sono sempre realizzate in perfetta armonia con l’ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto armonioso tra l’uomo e la natura.”

Olivo e pietra rappresentano i due elementi intorno ai quali si è modellato nei secoli il paesaggio di Vallecorsa, rendendolo peculiare e affascinante.

Proprio per la sua rilevanza, il Progetto di rigenerazione culturale e sociale “Vallecorsa Millenaria” ha fatto della valorizzazione del paesaggio una delle chiavi del progetto di riqualificazione e sviluppo del borgo. Inoltre, all’olivo e ai muretti a secco sono stati dedicati specifici interventi: dalla “Scuola dell’arte dei muretti a secco” all’evento “Dolci ricami di olio” alla realizzazione della Mostra permanente de “I Pozzi Le Prata” presso la Chiesa sconsacrata dedicata a San Gaetano di Thiene.

Per una comprensione delle caratteristiche peculiari del paesaggio vallecorsano, riportiamo di seguito alcuni stralci del Dossier di candidatura per l’iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali del Mipaaf, redatto con il Coordinamento scientifico di Giorgia De Pasquale, del Dipartimento di Architettura Università di Roma Tre e il coordinamento generale di Ernesto Migliori, della Cooperativa “La Carboncella” che, insieme al Comune di Vallecorsa, è stata promotrice della candidatura stessa.

“Unicità

In tutta l’area mediterranea i terrazzamenti definiscono sovente paesaggi di straordinaria bellezza, milioni di pietre che, poste le une sulle altre, sorreggono silenziosamente ed armoniosamente la terra con la quale gli antenati si sono nutriti e della quale ancora oggi le popolazioni locali traggono in parte sostentamento, in parte una sensazione di piacevolezza, di appartenenza culturale a quei paesaggi che fin dall’infanzia la circondano.

In un’area così ben definita dal punto di vista geologico, storico e climatico come quella del Mediterraneo, inaspettatamente i paesaggi su terrazzamenti sono tutti apparentemente uguali e diversi allo stesso tempo. Simili perché tutti nascono dalla stessa esigenza: riportare il pendio al piano per strappare alla roccia una superficie coltivabile più estesa, rendere più fertile il suolo e proteggerlo dalle acque violente e dal vento; simili nell’organizzazione sociale che sta alla base di una divisione così peculiare del territorio; simili perché rappresentano l’immagine disperata di un popolo che cerca di sopravvivere e lo fa senza aggredire, in armonia con la natura, materializzando sui rilievi curve di livello, scolpendovi un’opera ciclopica e secolare che plasma il paesaggio;simili nelle loro funzioni, produttiva, antierosiva, ecologica, culturale e sociale.

Eppure, ogni costa, ogni penisola, ogni isola, ogni valle, persino ogni versante ha la propria pietra, unica per porosità, composizione, colore, forma; ciascuna comunità ha il proprio paesaggio terrazzato, la propria tecnica di costruzione a secco, la propria tecnica di coltura su terrazze, la propria lingua, il proprio aspetto stereotomico.

Il paesaggio terrazzato di Vallecorsa presente molte analogie con gli altri paesaggi olivicoli terrazzati (salentini e toscani, greci e spagnoli ad esempio). ma ciò non costituisce un detrattore bensì un elemento di ulteriore valore. A tale proposito si rende necessario effettuare una premessa relativa al rapporto tra elementi ricorrenti ed elementi di variazione nella composizione del paesaggio Mediterraneo giacché unicità e identità (intesa come uguaglianza o quantomeno somiglianza) di un bene complesso non possono essere interpretate in senso assoluto ma sono concetti relativi e quantitativi, poiché in ogni paesaggio possono coesistere armonicamente elementi di unicità e d’identità (tutt’altro che antitetici) in quantità variabili.

Identità e singolarità: Olea europea e carboncella “vallecorsana”

L’olivo è l’elemento identitario comune dell’intera area mediterranea, l’iconema vegetale (Turri, 1997)2 rappresentativo di una “civiltà dell’olivo” nel “mare degli oliveti” (Braudel,1994)3. Eppure, si tratta “non di una civiltà ma di una serie di civiltà accatastate le une sulle altre” e “non di un paesaggio ma d’innumerevoli paesaggi”4 e certo gli oliveti (o almeno quelli dei paesaggi storici e tradizionali) non sono tutti uguali ma sono il frutto della simbiosi coevolutiva Homo-Olea europea: tra le diverse popolazioni, le diverse località e l’originario olivastro. Pertanto, le varietà, le cultivar, le forme di allevamento, le tecniche di raccolta e potatura, i riti, i miti le tradizioni hanno tante declinazioni quante sono le località.

La forma di allevamento tradizionale di olivo cambia al variare delle possibilità del luogo e dell’inventiva dell’uomo5. Esiti che, a Vallecorsa, si evidenziano in una particolare forma riconducibile al vaso rovescio policonico (cfr. La coltivazione dell’ulivo tra le macère).

Analogamente cambiano il germoplasma, l’ecotipo e la varietà: dall’Abunara alla Zizifarica sono 200 le varietà attualmente catalogate come autoctone in Italia (Mazzalupo, 2012)6. Una delle prossime potrebbe essere proprio la “Vallecorsana” già distinta, nel 1815, dalle piante delle zone immediatamente limitrofe nella relazione agronomica del medico e naturalista Francescantonio Notarianni7. Attualmente gli oliveti di Vallecorsa sono attribuiti, per lo più, alla varietà Carboncella ma sono in corso ulteriori operazioni di mapping genetico che potrebbero dare esiti positivi circa l’unicità del germoplasma locale.

Identità e singolarità: pietra e macère

Con la pietra i vallecorsani hanno costruito le macère (definizione vernacolare usata per designare i muretti a secco) che hanno reso possibile la messa a dimora degli alberi e che rappresentano l’iconema, seriale, emergente del paesaggio (Turri, 1997) l’elemento più appariscente (Arnheim, 1954)8 e figurabile (Lynch, 1960)9 .

Le macère sono mura di contenimento solide, che derivano da una sapienza locale unica della costruzione a secco, dal taglio e dal posizionamento di pietra, sovrapposta l’una sull’altra senza l’impiego di materiali leganti (cfr. Le macère, tecniche di costruzione del paesaggio).

Sono muri a secco con uno spessore medio molto ampio, tanto da pensare come questo paesaggio sia sia strutturato non soltanto ai fini dell’agricoltura ma per risolvere problemi di frane frequenti e ridurre in questo modo i tempi di corrivazione.

Anche la pratica agricola collabora nella costruzione del paesaggio: oltre alla costruzione dei muri in pietra a secco, per evitare pressioni e tiraggi, quasi ogni pianta di ulivo in questo paesaggio rurale viene ulteriormente ingabbiata. A volte è possibile imbattersi in terrazze costruite per l’alloggio di un solo esemplare arboreo. Cresciuto tra le fessure della pietra, l’ulivo vallecorsano cresce con poca acqua e poca terra, concentra nei suoi frutti tutte le energie.

Non solo le macère costruiscono il paesaggio, che risulta invece essere un palinsesto delle diverse applicazioni della pietra a secco: scale che si arrampicano tra le terrazze, pozzi circolari maestosi, manufatti tradizionali agricoli come i pagliai (piccoli ricoveri a pianta circolare con una tipica copertura in paglia), casali e casini, conferiscono al paesaggio caratteri spiccati di omogeneità tonale e unicità.

Altri elementi di unicità: Vallecorsa come spazio idraulico water sensitive.

Di calcare è fatto anche l’apparato conduttore di uno “spazio idraulico” latente sotteso a quello agrario composto, insieme agli stessi muretti, anche di un minuto e capillare sistema di passaturi associati a canalette, di acquidocci, di scifi (nome locale degli abbeveratoi), di pozzi di raccolta e di cisterne. Tale sistema integrato di dispositivi di raccolta, captazione, conduzione e stoccaggio dell’acqua piovana, rappresenta una sottotrama mimetica del paesaggio, celata tra le linee orizzontali dei terrazzi, percepibile solo a distanza ravvicinata e solo in parte, ma assolutamente imprescindibile per la funzionalità dell’ecosistema agropastorale in quanto mette a disposizione una riserva idrica diffusa a servizio degli usi potabili, degli usi irrigui e delle transumanze. Il lavoro e l’ingegno di generazioni di agricoltori Vallecorsani ha creato tutto questo complesso sistema che, trasformato la roccia carbonatica da fattore limitante portatore di aridità a mezzo di costruzione utile a combatterla, ha trovato la soluzione negli stessi dati del problema. Infatti, se gli uliveti terrazzati di Vallecorsa forse non sono elevabili al rango di “un capolavoro creativo umano” (come prevedrebbe il requisito n° I di candidatura WHL UNESCO10) ne costituiscono senza dubbio un alto e strategico esercizio e certamente costituiscono “un eccezionale esempio di complesso architettonico, tecnologico e paesaggistico” (requisito n° IV). A Vallecorsa, più che in altri oliveti terrazzati dove il colore della roccia evidenzia un substrato litoide di altra natura, l’imponente opera di sistemazione idraulica assume una grande valenza tecnologica. Trattasi di uno spazio idraulico (Cuello, 1995; Barbera, 2007; Barbera e Biasi, 2011)11 plasmato per difetto, atto a rallentare, trattenere, infiltrare (nei micro e mesopori del suolo e non nelle cavità carsiche) quanta più acqua piovana possibile, e di un paesaggio sensibile all’acqua che può considerarsi un antesignano delle contemporanee discipline water sensitive (Lloyd, Wong, Chesterfield 2002; Wong 2006)12 utile da mantenere anche come monumento all’ingegno umano ma ancor più come modello applicativo da seguire per una retroinnovazione in senso tradizionale dell’agricoltura contemporanea.

Unicità geologiche e floristiche

Laddove la presenza di sinkhole, inghiottitoi ed altre manifestazioni del carsismo13 forse non può essere ritenuto quale elemento portatore di unicità ai sensi del criterio VIII (relativo alla presenza di significative caratteristiche geomorfiche o fisiografiche) è certo che la presenza in zona (Di Pietro, 2011)14 di associazioni fitosociologiche di ricolonizzazione degli oliveti abbandonati censite per la prima volta in loco, costituisce un attributo di singolarità in accordo col requisito IX15. Le 2 associazioni Thymo vulgaris-Hyparrhenietum hirtae (ass. nova hoc loco) e Galio lucidi-Brachypodietum rupestris (ass. nova hoc loco) rappresentano altrettante forme disclimaciche secondarie che rendono tangibili gli effetti reciproci della coevoluzione uomo-ambiente nelle variazioni dello spettro della vegetazione (cfr. patrimonio vegetale)

Unicità sintattiche del testo paesaggistico: gli uliveti terrazzati nel contesto dell’unità percettiva.

Analogamente è certo che, se il lessico di oliveti terrazzati può ripetersi in più testi del paesaggio mediterraneo, qui a Vallecorsa si arricchisce di tutta una serie di altri elementi caratteristici, dai “pozzi” delle Prata agli “scifi”, ai “casini”, ai “pagliai” (cfr. percezione sociale). Inoltre, la sintassi che tiene insieme i vari iconemi che compongono il brano Vallecorsano è unica: i terrazzi di olivi che si ripetono sui due versanti ripidi e ravvicinati di una valle stretta a costruire due paesaggi speculari, sovrastati da pascoli e arbusteti e sottostati da ciglionamenti vitati e seminativi di valle. Le due facce di un paesaggio apprendibile nella sua interezza facendo ciò che suggerisce il toponimo, cioè attraversando la valle fin quando, con la specifica sequenza cinetica dettata dal “tipico” (sensu Socco)16 percorso di valle, secondo una regia cinestetica altamente caratterizzata.

Unicità artistica

Infine, per il fatto stesso di essere esplicitamente descritto nella Ciociara di Moravia (consegnato all’immaginario collettivo a mezzo dell’adattamento cinematografico di Vittorio De Sica, 1960) e per quello di essere ripreso in un altro piccolo capolavoro del neorealismo italiano ‘Non c’è pace tra gli ulivi’ (Giuseppe De Santis, 1950) il paesaggio delle macère può dirsi “direttamente o tangibilmente associato ad opere artistiche o letterarie di valore” non universale ma certamente nazionale (VI criterio UNESCO).”

Per chi volesse approfondire, il Dossier completo di candidatura è disponibile al link

Oliveti terrazzati di Vallecorsa (reterurale.it)